CAMBIO DE NOMBRE

Por Luis Sexto

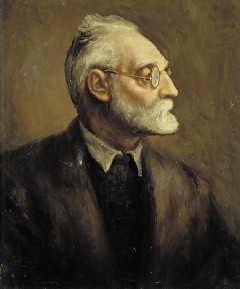

Miguel de Unamuno intentó sistematizar una fórmula complaciente, más bien una paradoja compensadora del sentimiento universal de culpa por la medianía o la frustración, cuando acometió la idea de que el individuo no se salva -al menos para la inmortalidad- por lo que fue, sino por lo que quiso ser. Lo juzgarán por su soterrado y a veces inconsciente empeño de desdoblarse en otro que resultará mejor que la persona vieja. Ante esa propuesta del arisco y agónico vasco uno pregunta si habremos penetrado en los resortes que liberan la invención de un seudónimo. Y acordemos ahora, quizás provisionalmente, que cuando sustituimos nuestro nombre legal con un seudónimo, es porque nos empuja el deseo de oponer el “Yo” que uno desea ser a la primera persona que realmente es.

No lo olvido: dentro del alma humana he de andar a tientas, con el sigilo de un ladrón nocturno que teme, no solo despertar peligrosamente a cuantos duermen, sino afrontar un riesgo estéril al entrar en la habitación equivocada. ¿Dónde está la lámpara de láseres que nos facilite recorrer los pasadizos interiores sin introducir los dedos en algún enchufe que nos electrocute con el ridículo? Freud lo intentó. Y a veces rozó el desacierto con la presunción de convertir a la psique sensitiva y complicada del Hombre en un amasijo de determinismos oníricos o postraumáticos.

¿Qué mueve a una persona a adoptar un seudónimo? Quizás lo que he dicho: el propósito de ser distinto al que se es, de definirse en la otredad para la percepción pública y también la íntima. O también influyen los acertijos artísticos que suponen que un nombre ficticio, sugerido por asesores de propaganda, o aprobado por ellos, porta más gracia, más atractivo, que el que se obtuvo en la declaración paterna ante el encargado del Registro Civil. Gardel por Gardes; Marilyn Monroe por Norma Jean Becker; Moliere por Juan Bautista Poquelin; Fray Candil por Emilio Bobadilla; Almafuerte por Pedro Bonifacio Palacios, Gabriela Mistral por Lucila Godoy. Un seudónimo implica también un misterio. Y ante su arcanidad –término del barroco jesuita Baltasar Gracián- puede sucumbir la curiosidad o la admiración.

Tal vez un irreducible complejo de inferioridad, o un conflicto de timidez insuperable perviven en el lecho movedizo de un seudónimo de escritor, poeta, dramaturgo, actor o actriz, cuyo nuevo nombre lo representa en la nueva vida de la fama. Puede ser solo eso, o posiblemente sea más: ¿el miedo escénico, o las conveniencias sociales o políticas? Veamos un ejemplo en que una valoración muy aguda de los beneficios publicitarios sugiere el cambio de identidad. El reconocido pintor cubano Víctor Manuel fue uno de esos ejemplos en que el interés de impactar tanto con sus cuadros como con el apelativo, lo asedió con insistencia. Sus amigos, incluso, especializados en las relaciones entre público y artista, le aconsejaban un nuevo bautismo en las aguas de un seudónimo que limpiara el pálido e inexpresivo nombre original de Manolo García. ¿Quién respetaría a un pintor con esa firma? En París regeneró su nombre. Y se lo informó por correo a su compatriota y colega Domingo Ravenet, que lo cuenta en sus apuntes autobiográficos: Ahora me llamo Víctor Manuel.

En Gabriela Mistral no lo veo de ese modo tan práctico. En su poema “La otra” deja filtrar el interés de renacer de la natal envoltura como otra: “Una en mí maté: yo la amaba (…) yo la maté. Vosotros también matadla.” Los amigos y críticos de Gabriela coinciden en afirmar que el tejido de su psique estaba tramado con los estremecimientos aciclonados del genio. Esa naturaleza no cabía en la identidad común de Lucila Godoy, de modo que la maestra rural asume el nombre irrepetible que la identificará en la sobrevida de la poesía, orbe donde únicamente cabría la superabundancia de su espíritu. Lucila Godoy, la muchachita frustrada, zurcidora de recuerdos, no alcanzaba para tanta gloria. Era tan ancho su corazón que solo podía habitar en el nombre de un ángel acompañado por el viento.

Parece que ciertos seres humanos -al menos en los que el espíritu rige también como una razón contra la mediocridad- viven sometidos a un litigio interno en que la visión externa del interior de sí mismos, no concuerda con la visión desde el interior de lo que está fuera. Es decir, quisiera exiliar al que soy, para empezar a ser el que quiero y el espejo de mi subjetividad no refleja. O el sonido de mi nombre y mis apellidos no concuerda con la eufonía que me gustaría sentir como consonancia entre lo sentido, o creído, dentro y lo que resuena afuera de uno mismo. Hay, pues, más que un asesinato, un suicidio, un suicidio espiritual, indentitario cuya sangre no rueda más allá del escueto sacrificio de habituarse a responder al seudónimo ya adoptado como nombre verdadero.

Cosa complicada resulta esclarecer las causas de los seudónimos. Y quizás, como ya he dicho, tal vez muchas pretensiones de profundidad nos desvíen y soslayemos una causa mucho más humana y definitiva, como esta: me da la gana de asumir un nombre supuesto; el propio me cae mal. Con lo cual podríamos explicar, al menos en varios casos, el porqué en la literatura cubana, desde la aparición del primer autor en el siglo XVII, la historia registra más de tres mil seudónimos, según el ensayista Elías Entralgo. En el periódico El Mundo, de La Habana, hacia los años de 1960, firmaba una autora con el nombre claramente aparente de Clara del Claro Valle. Sonaba como a fiesta, a jocosa impertinencia de la imaginación. Y yo, joven adicto a la página de opinión de ese diario hasta cuando ese El Mundo se acabó en 1968, me empeñé en descubrir quién se amparaba detrás de hombre tan soleado.

Una mañana en un pie de foto de la página cultural se decía que el escritor José de la Luz León leía un panegírico ante la tumba de un tal famoso personaje. Y en la correspondiente a los artículos aparecía el texto bajo la firma desafiante de Clara del Claro Valle. Bastó asociar los datos. Ahora la curiosidad persiste en otra dirección. Y me pregunto porqué el autor de Amiel o la incapacidad de amar necesitó protegerse bajo un seudónimo para firmar aquellas crónicas ágiles, habitualmente interesantes por el estilo y por cuanto acarreaban en las referencias culturales e históricas. No llegué a conocer a De la Luz León, de quien también leí un ensayo biográfico sobre Benjamín Constant. Perdí tal vez la oportunidad al no insistir con José María Chacón y Calvo, pues ambos se llamaban frecuentemente por teléfono, y yo visitaba cada sábado al autor de Hermanito menor. No obstante, especulemos: ¿Habría pensado José de la Luz León que la crónica casi diaria en El Mundo lastimaba su crédito de autor rotundo, consagrado a las honduras ensayísticas, o le pareció que, figura de una época recién clausurada por la Revolución, su nombre no debía aparecer en un periódico revolucionario, aunque el periódico que dirigía Gómez- Wangüermert estaba sabiamente concebido, según parecía demostrarlo cada día, para conceder espacios a temas y firmas menos comprometidos con la política dominante en Cuba? Si responder valiera el esfuerzo, si en verdad algo básico se consiguiera, tendríamos que inmiscuirnos en la papelería de José de la Luz León para quizás ensartar una frase, un testimonio, un juicio esclarecedores de móviles tan personales y particularmente sicológicos.

Estamos, pues, al final como al principio: inquietándonos por saber secretos de otros. Miro dentro de mí para hallar un eco de sentires ajenos, y nunca me ha preocupado, en conciencia, renunciar a mi identidad nominal, salvo aquel momento de mis 17 años cuando creí que con mi nombre no llegaría muy lejos en las letras. Fue verdadera la premonición. Ahora bien, lo que me parece evidente es que si me juzgaran, habrán de atenerse los jueces a lo que afirma Unamuno, y emitir el fallo absolutorio teniendo en cuenta el que quise ser y no el que soy con el mismo y modesto nombre.

2 comentarios

Fabian pacheco Casanova -

Fabian Pacheco Casanova... -