EL PEREGRINO AMERICANO

Leemos lo siguiente en una crónica informativa de la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde sobre la visita de Franciso a Washington:

"Una colega me llama la atención sobre algo curioso: Bergoglio menciona en el Congreso a cuatro figuras de los Estados Unidos, pero solo se detalla la biografía de dos de ellas en los documentos que reparte el Vaticano antes del discurso en el Capitolio. “Los cuatro fantásticos”, como los llama el vaticanista John Allen Jr, son el presidente Abraham Lincoln; el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.; el monje trapense y escritor Thomas Merton, y la activista social Dorothy Day. Es como si dijeran que los dos primeros son harto conocidos y lo otros, puestos en un mismo altar por el Papa, son unos perfectos desconocidos para muchos, empezando por los legisladores estadounidenses".

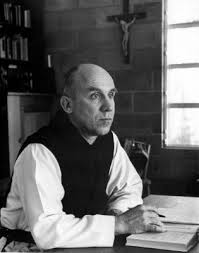

SobreThomas Merton reproduzco esta crónica. El monje trapense del monasterio de Getsemani, Kentucky, ha sido uno de mis autores predilectos. La escribí hace años. Su libro más célebre es su autobiografía: La montaña de los siete círculos. Visitó a Cuba, y al santuario del Cobre en la década DE 1940. El Papa no se equivoca al realzarlo.

Luis Sexto

EL SITIO QUIZÁS CAREZCA DE importancia; lo principal resulta el encuentro con un autor o con una obra. Me acuerdo, sin embargo, que hallé aquel libro, que tanto influyó en mi vocación literaria, entre las fichas de la biblioteca Gener y Del Monte en Matanzas. Porque buscándolo con vehemencia, no lo había encontrado en otros centros y porque algunos episodios descritos en aquel texto se relacionaban de cierta manera con el lugar donde lo leí en noches sucesivas. Hacia las ocho, después de haber terminado el trabajo en la delegación provincial del ministerio del Azúcar y de haber comido en la pizzería de la calle del 2 de Mayo tras una cola de una o dos horas, pedí a Blanquita – ¿así se llamaba una de las bibliotecarias?- La montaña de los siete círculos, autobiografía del monje y escritor norteamericano Thomas Merton.

Decursaba mi edad por los aparentemente inacabables 24 años. El almanaque había digerido los primeros cuatro meses de 1969. Y mi vida giraba y tropezaba en la búsqueda de líderes espirituales, de índices confiables que dibujaran las señales para hallar el asiento definitivo del espíritu, que oscilaba entre la abnegación y el desbordamiento. Thomas Merton no me era desconocido. Ya había leído más de una vez su libro de apuntes e impresiones monásticas titulado El signo de Jonás, y Semillas de contemplación, Conjeturas de un espectador culpable, Semillas de destrucción. Y en el propio 1969, degusté su canto bilingüe al Che Guevara, en una selección de poemas dedicados al guerrillero recién asesinado, publicada por el Instituto Cubano del Libro. Un poema, para mí, desconcertante: porque provenía de un autor a quien no le podrían faltar prejuicios para incomprender a “ese niño de la música callada”.

Muchas de sus páginas, aun conmoviéndome, me resultaban insólitas: todavía no estaba completamente al tanto de la ética y la estética de Merton. Y pienso que otros lectores pudieron también desconcertarse ante una especificidad intelectual que, de acuerdo con la tradición, no podía arroparse bajo la cogulla de un monje dado a la soledad y el silencio. Después aprendí que nada era sorprendente en Merton, Hermano Louis en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Louisville, Kentucky. Y alcancé una devota comprensión de ese místico contemporáneo especializado en la convivencia de los opuestos o lo disímil.

Quizás por su hábito de obrar a contrapelo de un canon rígido, iracundo, intolerante sorprendía a cuantos se suscribían al prejuicio en materia de opiniones. Su serena y ancha mirada lo condujo a estudiar el budismo Zen con el propósito ecuménico de acercar al Oriente y el Occidente en lo religioso. Y lo impulsó, con las velas de un nuevo signo de Jonás, a un hotel de Bangkok donde murió electrocutado en 1968 al encender un ventilador mientras esperaba entrevistarse con el Dalai Lama.

En 1948, Merton comenzó su obra literaria conmoviendo a los lectores con La montaña de los siete círculos, su autobiografía, escrita a raíz de su ingreso en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky. Allí experimentó que el ser humano a veces no puede escapar de aquello que lo mortifica o le reduce el sentido de la vida. La contradicción parece manifestarse como un sistema dentro de la recurrencia circular de los días, y en un recodo, sin haber supuesto, se reencuentra con el fardo que estimó dejar atrás. Quiso, pues, sumergirse en el silencio y el anonimato, y en cambio, luego de la explosión de su autobiografía, se convirtió en uno de los escritores católicos más atractivo por el estilo, la audacia del pensamiento y la visión tan cercana al hombre y sus problemas en el siglo XX. Fue, por ello, obligado a mantener un diálogo constante con incalculables lectores que, incluso, le escribían, y él a algunos debía responderles como en una dirección espiritual a distancia.

La letra fue su principal oración por este mundo cuyo indulto tendrá que concederlo Dios un día en que “esté enfermo”, según César Vallejo. Y por tanto su tarea primordial en el monasterio, además de orar, leer libros sagrados o edificantes, ejercitar la liturgia, el canto gregoriano y el trabajo manual, consistió en escribir libros por mandato de su Abad, a quien lo subordinaba el voto de obediencia.

Con su retiro desdoblado en militancia activa, Merton desacredita el tan extendido prejuicio que supone a los monjes contemplativos en la Trapa, la Cartuja o una abadía benedictina, prófugos del movimiento gregario de la civilización. El apartamiento es solo aparente. El monje no abjura de la sociedad; se repliega.

La montaña de los siete círculos me puso al tanto de la vida de Merton y de su conversión al catolicismo. Y me lo erigió en una especie de guía, ideal, meta. Cuántas veces tuve nostalgias del ambiente recóndito, neblinoso, pacífico de Getsemaní, y con cuánta insistencia pretendí escribir con la original precisión de Merton. En ese texto que lo inicia en la literatura y en un peculiar apostolado mediante libros, artículos periodísticos y cartas, cuenta sus contactos con Cuba antes de su ingreso en el monasterio. En 1940, visitó a la “Isla luminosa”. En Camagüey comenzó a leer bajo una palma real el texto español de la autobiografía de Santa Teresa. Recorrió templos de La Habana. Caminó en Matanzas por el parque de la Libertad; conversó con los paseantes aburridos –como me aburría yo años más tarde cuando mis deberes me trasladaron a orillas del San Juan y el Yumurí- en una ciudad excesivamente discreta, silente, plena de opacidades que se resuelven también como los encantos más disfrutables de Matanzas.

Merton llegó, en particular, a Santiago de Cuba donde realizó el gesto más trascendental de ese viaje. Ante la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, en el Cobre, se postró como un peregrino desvalido, humilde, converso reciente que intentaba olvidar las cervezas del Coney Island de Nueva York y las arenas movedizas de una dedicación intelectual sin más futuro que el vacío. A la Patrona de Cuba le pidió su intercesión para que Dios le concediera la gracia de ser aceptado como aspirante al sacerdocio. Dos décadas después, una correspondencia bastante estable irradió desde la abadía de Getsemaní su magisterio entre varios poetas cubanos. Cintio Vitier contó, a su modo grácil y hondo a la vez, esa relación con un monje que a pesar de haber eludido el mundo seguía inquietándose por el mundo. Ese monje le había encarecido la necesidad de pasar poemas de ojo en ojo, como un periódico que, en vez de noticias, informara sobre los valores hacia los cuales, inquebrantablemente, el Hombre había sido llamado desde cuando la poesía empezó a ser una entrega sangrante, precio del rescate de la animalidad.

Tanto el viaje a Cuba como la relación con intelectuales cubanos, hace a Merton un poco nuestro. Y un poco mío. Mío, porque en momentos de angustia, de afrontamiento del hacha que había de cercenar uno de mis miembros más amados y urgidos, la lectura de El Signo de Jonás ha sido una oración sucesiva, renuente a la interrupción. ¿Cuántas veces he pasado esas páginas, ya cristalizadas, desenhebradas en mi volumen de la Editorial Sudamericana? Me parece creer que hasta hoy suman más de diez. Está subrayado. Anotado. También aprehendido. La atmósfera de prístina humildad, de imbíbita actitud ante la Naturaleza, esencia poética de la contemplación, me ha transpuesto hacia las colinas y los pinares de Getsemaní. Cuando he necesitado relajarme, al cerrar los ojos la imagen que se transforma en mi “mantra” evoca al monasterio trapense de Louisville.

Aspiré a visitarlo como un aprendiz a su maestro. Quise, como mínimo, andar por sus senderos, entrar en la iglesia donde Merton por más de 30 años cantó salmos en la madrugada. La oportunidad llegó. Solo un viaje desde Miami en automóvil, que nadie de mi familia me negaría. Pero si el monje escritor podría ser uno de mis padres literarios y éticos, mi hijo, entonces mortalmente enfermo en aquella ciudad adonde habíamos llegado para intentar curar su mal no sé por obra de cuántas decisiones solidarias, eliminó la disyuntiva, proscrita de antemano. Primero mi obligación paterna; luego la filial. Si el niño no estaba en condiciones de acompañarme, de llevarse en su viaje definitivo a deshora la paz recóndita del monasterio, el olor medieval del silencio, yo no podía dejarlo solo, aunque quedara con su abuela.

Esa actitud de renuncia, esa matemática que discrimina los signos que pueden avalorar el egoísmo, para potenciar cuantos acompañan la abnegación solidaria, Merton me la había trasmitido hacía muchos años. Porque no importa el lugar donde lo veas o lo leas. Lo primordial es que lo lleves dentro[1].

[1] Una antología titulada Poemas al Che, del Instituto Cubano del Libro, publicada dos años después del asesinato de Ernesto Guevara en La Higuera, Bolivia, el 8 de octubre de 1967, recoge un poema aparentemente insólito: el de Thomas Merton.

LETTERS TO CHE: CANTO BILINGÜE

Te escribo cartas, Che, / En la sazón de lluvias/ Envenenadas./ They came without faces/ Found you with eyeless rays/ The tin grasshoppers/ With five-cornered magic/ Wanting to feed you/ To the man-eating computer/ Te escribo cartas, Guerrero,/ Vestido de hojas y lunas/ But you won and became/ The rarest jungle tree/ A lost leopard/ Out of metal’s way/Te escribo cartas/ Hermano invisible /Gato de la noche lejana/ Cat of far nights/ Whisper of a Bolivian kettle/ Cry/ Of an Inca hill/ Te escribo cartas, Niño/ De la música callada.

3 comentarios

José Luis -

Alcides -

Walfrido -